-

Par Anna 85 le 3 Janvier 2024 à 20:40

J’ai découvert ce graffiti lors de l’exposition organisée par le Centre des monuments nationaux (2018) dans neuf lieux différents, dont le château de Vincennes où, jusqu’au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques.

J’ai découvert ce graffiti lors de l’exposition organisée par le Centre des monuments nationaux (2018) dans neuf lieux différents, dont le château de Vincennes où, jusqu’au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques. C’est aussi celui qui m’a donné l'envie de raconter ce qui se cache derrière cette inscription sibylline qui orne, parmi d'autres, l'un des murs du Fort de Vincennes, sous le titre « In memoriam », à lire page suivante.

Le graffiti, geste spontané tel un griffonnage d’écolier, ne s’inscrit pas forcément dans une démarche artistique. Geste libérateur, d’évasion, de revendication, il est aussi la marque d’un évènement mémorable ou bien, il a simplement rythmé le quotidien de personnes emprisonnées.

Aujourd’hui le graffiti connaît un regain de popularité car il est associé au street-art, mais on oublie que ces inscriptions datant parfois de plusieurs millénaires, sont des témoignages historiques qui ont beaucoup à raconter...

Bonne lecture.

Anna

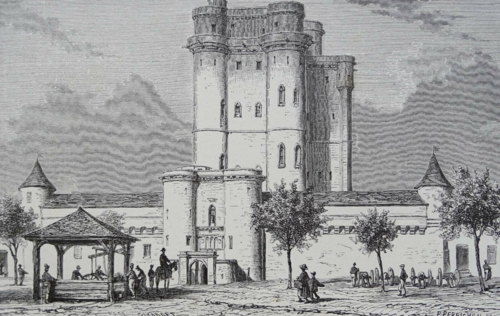

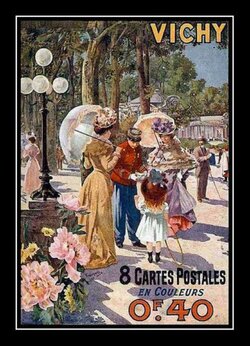

Illustrations des lieux cités dans la nouvelle "In memoriam".

Le Fort de Vincennes

L'éléphant du Jardin des Plantes a été abattu pour nourrir la population affamée.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Anna 85 le 3 Janvier 2024 à 20:36

1882 commence chargée de bourrasques et de tempêtes, avec le souci de liquider toutes les folies léguées par l’année qui s’achève au nombre desquelles figure mon deuil de toi, Clémence Maubert, que je place bien au-dessus des querelles politiques à résoudre, du redressement économique improbable de la France, de la pérennisation de la loterie nationale, nouvel opium du peuple et du bon fonctionnement de la nouvelle régie de l’opéra « temple du plaisir délicat » réservé à quelques uns.

1882 commence chargée de bourrasques et de tempêtes, avec le souci de liquider toutes les folies léguées par l’année qui s’achève au nombre desquelles figure mon deuil de toi, Clémence Maubert, que je place bien au-dessus des querelles politiques à résoudre, du redressement économique improbable de la France, de la pérennisation de la loterie nationale, nouvel opium du peuple et du bon fonctionnement de la nouvelle régie de l’opéra « temple du plaisir délicat » réservé à quelques uns. Je quitte Paris. Définitivement. Avant de partir, je veux griffer une dernière fois la pierre de mon ancienne cellule du Fort de Vincennes où j’ai attendu 6 mois avant d’être sommairement jugé, condamné, en décembre 1871, à dix ans de bagne, déporté à la Nouvelle[1]. Survivant, comme d’autres, comme Louise[2]… bénéficiaires de la loi d’amnistie de 1880.

Le 18 mars prochain, je serai à Londres pour commémorer l’anniversaire de la Commune[3] célébré chaque année à l’initiative de l’Internationale socialiste.

Une dernière visite à notre dernier bastion tombé le 29 mai 1871. Le gardien du fort m’a reconnu. Il m’a laissé entrer sans me poser de question. Dans quelques minutes je prendrai l’escalier de service pour sortir. Ni vu ni connu. Je souffle une dernière fois sur ces ultimes mots gravés. « Dix ans ! P.L. Cmne », (Dix ans ! Pour la Commune).

Un rai de lumière, entre les volets disjoints, éclaire, efface, souligne, abrège les mots au gré des courants d’air, les signe brièvement, met un point final à cette aventure. Apaisement. Acceptation, enfin.

Je m’accroupis, dos au mur, fatigué. Des souvenirs m’assaillent. Toi distribuant des tracts, haranguant les passants dans la rue. Ta voix, tes mots m’ont cloué sur place éveillant en moi un écho salutaire à mes ressentis :

« Deux mois, deux siècles en ces circonstances, ont prouvé l’incapacité des hommes qui ont signé un armistice[4] infâmant pour la France que les Prussiens insolents dévorent en la raillant, au prix de cinq milliards de francs-or de rançon, le coût exorbitant de notre défaite... Imbécilité ? Trahison ? Qu’importe, le résultat est le même. Désormais, seule l’initiative du courage, du désespoir, du patriotisme, peut sauver la France et Paris. J’en appelle à tous les hommes vaillants ! Les femmes, les vieillards, les enfants eux-mêmes garderont les remparts. J’en appelle à toutes les femmes qui aiment leur patrie, de s’unir à nous, de susciter autour d’elles l’énergie de tous les citoyens. Nous retrouverons tous, la grande âme révolutionnaire qui sut vaincre en d’autres temps, et qui nous fera vaincre encore ».

Subjugué, je mis, dès ce jour-là, mes pas dans les tiens ce qui ne manquât pas de t’agacer avant d’en jauger tous les avantages. J’étais sergent dans la Garde nationale stationnée au Fort de Vincennes qui, mi-mars, prit le parti des communards. Le 22, les gardes sont rentrés à Paris ne laissant sur place qu’une centaine d’hommes. Agent de liaison entre les deux groupes, je le fus également pour toi, livrant affiches, tracts, et le journal Le Réveil fondé par Delescluze dont tu étais la plus proche collaboratrice si ce n’est le deuxième cerveau. Lui avait toutes les audaces du verbe lors de ses discours mémorables d’abord à la tribune du Parlement puis à celle de la Commune. Toi, tu alimentais son journal. Comme lui, tu savais haïr, déchirer, détruire implacablement. Seule femme journaliste parmi les autres.

Ton amie Louise te trouvait trop détachée de l’action de terrain, refusant de faire le coup de feu sur une barricade ou de donner un coup de main aux pétroleuses. Elle ne recherchait pas comme toi une vie plus juste, plus égalitaire. L’égalité n’est qu’un mythe ! « La vie c’est la guerre », disait-elle. Elle te reprochait tes incantations révolutionnaires qui n’étaient que diversion à nos malheurs… Elle avait raison ; elles ont seulement servi à justifier la violence. Malgré cela, tu vivais avec tes certitudes, analysait le délire, l’horreur et l’épouvante vécus par le peuple, sans jamais l’éprouver, dans ce qui devint un excès d’épilepsie littéraire. Et, tu m’as laissé croire que tu m’aimais, seulement pour mieux m’utiliser.

Le combat des idées reste stérile quand il ne s’inscrit pas dans un programme. Delescluze ne l’a pas compris, toi non plus. Lui avait l’excuse d’une vie usée par ses multiples combats. Toi, trop jeune, tu n’as pas eu le temps d’y réfléchir. Sans programme politique, la Commune avait perdu son ferment. Ne restait que la violence. Et la plupart des écrivains, à l’exception de Vallès, Rimbaud et Verlaine, ont pris position avec virulence contre ce qui était devenu « un gouvernement du crime et de la démence », oubliant tout ce qui en avait été la substance : les sacrifices de la population pendant le siège de Paris, les quelques mesures sociales que la Commune eut le temps d’instaurer.

Le 25 mai, avec le suicide de Delescluze sur la barricade du Château-d’eau, canne à la main, offert aux balles des Versaillais, tu t’es sentie trahie, abandonnée. Avait-il le choix ? Non ! Mais à quoi t’attendais-tu ?

Repli vers le fort de Vincennes où je t’ai entraînée, hagarde, loin des combats. Quatre jours de résistance. Le 29, nous nous sommes rendus par la force des choses. Exécutions sommaires. Incarcération pour les plus chanceux. Les Versaillais voulaient la tête de la Maubert, l’instigatrice, l'inspiratrice. En vain. Disparue, volatilisée avant la reddition...

Quatre révolutions en quatre-vingt-deux ans. Pour ça ?

La France est jonchée de débris… L’ambition a fait place à l’envie. L’ouvrier n’en a plus. Embrigadé dans les travaux forcés de l’industrie, il croupit dans l’esclavage. S’il vient à gagner à la loterie, il fait la une des journaux. Cette divinisation du veinard est de mauvais augure comme l’écrit très ironiquement un journaliste « C’est ainsi que commencent les grands hommes » !

Voilà l’œuvre des radicaux et de ses intellectuels. Tu avais tout compris ce 28 mai quand tu as décidé de t’enfuir en m’abandonnant à mon sort. Les souvenirs sont ce que l’on en fait, j’ai décidé de sceller les miens dans cette cellule.

De l’Angleterre, j’embarquerai vers le Nouveau Monde où les paysages sont encore intacts, où les hommes et les femmes ont le goût prononcé d’une vie personnelle. « Les immortels principes de 89 » sont excellents dans les péroraisons, ils n’ont jamais été mis en pratique.

Je n’ai plus le temps d’attendre : Gambetta qui a fui la Commune, est devenu le laquais de M. Thiers. Journalistes et écrivains sont si bien dressés qu’ils évitent de sortir des limites tacitement prescrites.

À cette époque d’enrubannage général, il pleut des décorations, ça console. Pas moi. Et l’on décore d’autant plus que l’état de la France s’aggrave…

[1] Nouvelle-Calédonie

[2] Louise MICHEL : Institutrice. Elle fut une figure féminine et radicale de la Commune. Elle a combattu pour instaurer une République sociale et démocratique. Elle a rallié le clan des opposants au nouveau gouvernement. Figure de la Commune, militante anarchiste, symbole de l'émancipation des femmes, Louise Michel connaît encore une célébrité remarquable mais est devenue aussi une figure repoussoir dans les discours contre-révolutionnaires du dernier tiers du XIXe siècle.

[3] La Commune de Paris : La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. La Commune est à la fois le rejet d'une capitulation de la France face aux menées de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et du siège de Paris, et une manifestation de l'opposition entre un Paris républicain, favorable à la démocratie directe, et une Assemblée nationale à majorité acquise au régime représentatif. Cette insurrection et la violente répression qu'elle subit eurent un retentissement international important, notamment au sein du mouvement ouvrier et des différents mouvements révolutionnaires naissants.

[4] Guerre entre la France et la Prusse, ainsi que ses alliés allemands. Elle a débuté le 19 juillet 1870 et s'est terminée par l'armistice signé le 28 janvier 1871.Cette guerre a abouti à la défaite de la France et à la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, ainsi qu'à la proclamation de l'Empire allemand à Versailles. Elle a également conduit à des changements importants dans la carte politique de l'Europe.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Anna 85 le 1 Novembre 2023 à 20:11

Au 19e siècle, l'art d'écrire une lettre était considéré comme une compétence essentielle pour une forme d'expression très personnelle ; il ne fut jamais autant pratiqué qu’à cette époque.

Au 19e siècle, l'art d'écrire une lettre était considéré comme une compétence essentielle pour une forme d'expression très personnelle ; il ne fut jamais autant pratiqué qu’à cette époque. Le nombre de personnes qui peuvent ou qui doivent écrire des lettres est en constante augmentation en raison de l'alphabétisation croissante résultant progressivement de l'application de la loi Guizot de 1833. Concomitante de l'essor d'une bourgeoisie soucieuse de marquer sa distinction et de placer autour d'elle les repères culturels discrets qui marqueront sa constitution en classe sociale.

Les statistiques sont formelles et les historiens aussi : "L'épistolier type est un homme. A ce tableau masculin de l'écriture répond celui de la réception de la lettre, essentiellement féminin. Cette division sexuelle dans la communication épistolaire anticipe celle qui est inscrite dans les modèles où les signataires sont en majorité des hommes, même lorsque les manuels visent explicitement un public féminin" (Cécile Dauphin dans La Correspondance, p.219).

Le Dictionnaire du XIXe siècle de P. Larousse retient, en revanche, le cliché traditionnel : "[...] une certaine supériorité en ce genre appartient même à ceux qui ne sont pas voués aux études trop sérieuses, aux femmes, par exemple, qui ont plus que personne la vivacité d'impression, la spontanéité de sentiment..." (Paris 1873, p.418).

Les lettres étaient rédigées avec élégance et style, en utilisant un langage recherché et des expressions courtoises. Les écrivains cherchaient à impressionner le destinataire avec leur maîtrise de la langue et leur capacité à s'exprimer de manière claire et concise.

Dans son livre Éléments de rhétorique française, Paris, Hachette, huitième édition, 1865, p. VII. 3. L'abbé Girard définit la rhétorique "l'art de bien dire, ou l'art de parler de chaque chose d'une manière convenable". Selon Girard, cette définition renferme "tout le secret de la véritable éloquence, puisqu'elle n'est évidemment elle-même que cet art mis en pratique".

Par certains côtés, le regain d'intérêt, à cette époque, pour les correspondances artistiques procède d'une même ambiguïté de définition : ces documents permettent de mieux entrer dans l'univers quotidien des individus ; ils sont donc généralement lus comme des documents précisant les étapes d'une biographie alors qu'il faudrait les interroger sous l'aspect de l'inscription du biographique. Ici s'inscrit la distinction de l'objet écriture envisagé sous l'aspect de document historique ou sous celui de document littéraire.

En 1873 le Dictionnaire du XIXe siècle de Larousse compte les lettres parmi "les genres de littérature". L'auteur du long article met même en relief le statut littéraire de la lettre en ajoutant : "Tout le monde ne compose pas des histoires, des romans ou des traités philosophiques, tandis que tout le monde écrit des lettres" (ibid.). La lettre passe dès lors pour le type de littérature que tous peuvent pratiquer ; tandis que les autres formes de la littérature sont réservées aux spécialistes que sont les poètes et les écrivains

Hugh Blair dont le Cours de rhétorique et de belles-lettres fut très apprécié par les professeurs de rhétorique du XIXe siècle, soutient que "la gaîté et la vivacité françaises brillent surtout dans la manière d'écrire les lettres ».

La phrase brève s'impose grâce à la vision du classicisme et de la clarté française, et son renom est propagé par les manuels de rhétorique, qui citent abondamment Madame de Sévigné. Antonin Roche conseille de s'exprimer vivement et de lire cette épistolière : Le meilleur précepte qu'on puisse donner pour chaque espèce de lettre est celui-ci : « Sentez vivement et dites tout ce que vous voudrez. A ce précepte on ne peut qu'ajouter un conseil : Voulez-vous connaître les secrets du style épistolaire, lisez le livre immortel de M™ de Sévigné, qui est inimitable dans son genre, comme La Fontaine l'est dans le sien. »

Au cours du XIXe siècle, le style personnel s'impose de plus en plus dans la correspondance privée, au détriment du beau style impersonnel des classiques et, comme seul exemple de ce que la littérature pouvait offrir de plus spontané, les lettres de Madame de Sévigné sont invoquées pour justifier ce changement.

C'est ainsi que Biscarrat et la Comtesse d'Hautpoul-Beaufort réduisent la variété des styles épistolaires aux trois genres : "le simple, le tempéré et le sublime", et qu'ils érigent Madame de Sévigné en modèle "de chacun des trois genres". Bien qu'ils recommandent l'étude de cette épistolière, nos deux auteurs mettent cependant en garde contre l'imitation servile, qui confinerait au plagiat, et au détournement d'individualité.

Sur l'art d'écrire, on affirme dès lors, que l'écriture ne peut plus être réglée par l'art oratoire, doctrine périmée, désormais remplacée par une psychologie linguistique toute neuve qui prétend embrasser l’ensemble des styles précités.

Nous sommes donc à l’époque où le célèbre aphorisme de Buffon - "Le style est l'homme même" - commence à être entendu comme l'aveu d'une psychologisation transparente de l'écriture : "Le style c'est l'homme"... Nos auteurs peuvent donc écrire : Le style, on l'a dit cent fois, ne doit recevoir que l'empreinte de notre âme. S'il n'est que le reflet d'un autre style, il n'a plus ni vérité ni naturel : avant tout, soyez vrai, soyez vous ; que vos expressions soient la glace fidèle où se réfléchissent la physionomie de votre esprit, et, si j'ose le dire, celle de votre cœur »…

Sur ce dernier point, nous avons une bonne définition, avec cet aristocrate « scripteur » et ses deux lettres écrites à Vichy à l’été 1854, de courriers rédigés comme deux chroniques, avec humour, esprit et naturel, dans le style de l’époque, deux témoignages biographique et historique aussi vibrants que vivants, de la saison d’été à Vichy, sous le Second Empire, avec ses fêtes fastueuses, où aristocrates et bourgeois avaient leurs habitudes.

Tous les personnages cités ont existé. Tout est vrai…

Je vous souhaite une bonne lecture.

Anna

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Anna 85 le 1 Novembre 2023 à 20:10

Vichy, le 31 juillet 1854

Chère Amie,

Chère Amie,Deux mois déjà que je séjourne à Vichy les Bains !

Parmi toutes les sources thermales dont la France est si bien pourvue, celle-ci fait aujourd’hui l’objet d’un véritable engouement auprès des riches désœuvrés, oisifs par nature, et de tous les souffrants qui espèrent y puiser la santé…

Notre ami commun, George D. vient de me rejoindre (il attendait que la saison batte son plein) ; il m’a remis votre missive.

Vous me rappelez que, depuis longtemps, je promets de vous écrire une de ces lettres qui pourrait enfin contenter votre insatiable curiosité sur l’emballement que soulèvent depuis peu, les sources thermales de Vichy. J’aurais bien aimé pouvoir satisfaire plus tôt le désir que j’en avais moi-même mais, comme vous le savez déjà, le temps manque toujours à celui qui s’occupe.

Ceci posé, il faut bien vous avouer aussi que j’avais un peu d’embarras à rédiger ces quelques lignes. Que vous dire ?

Outre l’engouement précité des curistes, vous parler des désœuvrés de la capitale qui viennent y prendre les eaux, comme l’on dit, espérant l’espace d’un été trouver un remède à leur ennui, ou le bonheur de tous les avenirs rêvés, de l’entêtement à les croire possibles, du triomphe de l’expérience sur l’espérance ?

Faut-il vous raconter les maladies de l’époque (excepté des pestiférés, on trouve de tout à Vichy) et de son individualisme monstrueux (un mal bien français, tout à fait incurable) ?

Vous parler des souffrants qui débarquent ici, dès le mois de mai, espérant tirer quelques forces des eaux bicarbonatées des sources ? Qu'ils viennent du Nord ou du Midi, ils appartiennent aux classes opulentes ou laborieuses, soldats de l’armée d’Afrique, employés de la Compagnie des Indes, Anglais minés par le spleen, habitants du Nord ruinés par les abus d’alcool, les goutteux, les phtisiques, les fiévreux, les villageois empruntés et timides, les citadins élégants et avantageux, diplomates au repos, acteurs en congés, auteurs épuisés, spéculateurs réfléchis, jeunes femmes évaporées…

Toute cette population de « malades » se rassemble, chaque année, sur les bords de l’Allier, fournissant au touriste bien portant (comme Georges et votre dévoué serviteur) un échantillon assez fascinant de notre société.

C’est, dit-on, grâce à l’habile et intelligente direction du dernier directeur de l’établissement thermal que ces eaux ont suscité un véritable engouement depuis dix ans déjà.

Mais, c’est bien plus, n’en doutez pas, la beauté des paysages, la douceur de vivre et les vertus de ses sources qui attirent cette foule qui vient, chaque année, chercher sous les ombrages denses, outre une alternative à la canicule, un traitement sans remède et une guérison sans douleur.

Qu’importent finalement les vertus, celles des eaux et des savants docteurs, au buveur d’eau flâneur, « fashionable », amoureux, touriste comme l’Anglais en spleen, qui vient pour s’amuser et tromper son ennui ?

Vichy, sans ses divertissements, n’accueillerait que des malades. Cependant, la vie, aujourd’hui, y est bien plus réjouissante que ne la décrivait en son temps, Madame de Sévigné.

On se trompe généralement sur l’idée qu’on se fait de Vichy avant d’y arriver. C’est une jolie petite ville nouvellement construite, qui plait à ses nombreux visiteurs par la fraîcheur de ses appartements, par la beauté de son parc, par les vastes salons de son établissement thermal et enfin, par ses sources parsemées au fil des rues et de ses places ombragées.

Le Vieux-Vichy ne sera bientôt plus qu’un souvenir.

La Porte de France, qui n’a été détruite qu’en 1843, se composait de deux tours solides et d’une porte cintrée qui a subsisté, bien conservée dans l’ensemble, ainsi qu’une tête sculptée de barbare de l’époque bas-empire. Une haute tour ronde existe encore qui renferme l’horloge de la ville ; elle n’offre rien de curieux.

Ses maisons à lucarnes sont démolies, une à une, pour laisser la place à de jolis petits hôtels.

Il y a, cependant, d’intéressants souvenirs dans ces vieilles masures. Ne serait-ce que la chambre de Madame de Sévigné que l’on montre dans deux maisons différentes. Mais, celle qui offre le plus de garanties historiques est située au numéro trois de la rue de l’église.

Des murs de six pieds de haut, des alcôves avec des cabinets de toilettes attenants, le tout bâti dans d’épaisses murailles. Au premier étage, une galerie comme l’on en construisait au Moyen-Âge dans les demeures seigneuriales et enfin, au bout de l’escalier de pierre, une jolie chambre ayant une vue splendide sur tout le bassin de l’Allier et allant se perdre sur les montagnes du Forez où se dessinent, par beau temps, les châteaux de Maulmont et de Busset.

Huit ou dix lieues de pays que la vue embrasse par une ouverture de quatre pieds carrés. J’ai essayé, en vain, d’imaginer, en ces lieux plutôt rustiques, la marquise admirant ce superbe paysage…

Cette ville et ses environs si beaux seraient certainement restés ignorés du plus grand nombre sans les précieuses sources d’eaux thermales et minérales qui, depuis deux siècles, sont la cause de l’agrandissement et de la prospérité de Vichy. Mais, c’est surtout notre Empereur (Napoléon III) qui a embelli la ville de Vichy et l’a mise à la mode.

Plusieurs écrivains anciens en ont parlé avec éloge. L’un deux, Claude Fouet, a dit « qu’il semble que l’art et la nature ayant tenu conseil, aient esté d’intelligence pour l’embellissement de Vichy… »

Cela n’avait pas échappé aux Romains qui s’arrêtaient de préférence près des sources d’eaux chaudes. Ainsi César, à son retour du siège de Gergovie, ne manqua pas de laisser ses troupes y prendre un peu de repos.

Quant les eaux de l’Allier sont extrêmement basses, on aperçoit à cent mètres en amont du pont suspendu, jeté en face de Vichy, les pierres d’une première arche assez bien conservée ; on suppose que c’est celle du pont sur lequel serait passé le vainqueur de Vercingétorix.

Bene vivere et læteri ! Bien vivre et se réjouir ! Telle était la maxime philosophique qui se lisait autrefois sur la porte du « médecin-inspecteur » qui dirigeait les thermes.

Bene vivere et læteri ! Bien vivre et se réjouir ! Telle était la maxime philosophique qui se lisait autrefois sur la porte du « médecin-inspecteur » qui dirigeait les thermes. Mais, il eut été plus logique de mettre « bibere » à la place de « vivere ».

Quoiqu’il en soit, les étrangers ont vite compris l’intérêt et l’efficacité de cette ordonnance de vie.

Sans docteurs, à Vichy point de salut. Le premier réflexe de chacun, en débarquant, y compris les bien- portants, c’est d’aller à la recherche d’un médecin et se soumettre, en silence, à ses ordonnances. Il vous prescrit, ordinairement, plusieurs verres d’eau à prendre à différents moments de la journée, entre lesquels on doit faire deux ou trois fois le tour du parc.

On se rencontre, on se salue, on se cause et, on entend cent fois par jour, par cent personnes différentes :

- - Quel est votre docteur ?

- - Combien vous a-t-il prescrit de bains ?

- - Je bois six verres d’eau avant déjeuner et huit avant dîner, et vous ?

- - Je vous quitte, c’est l’heure de mon eau…

« On se dit tout, même quand il s’agit de rendre ses eaux et on évoque confidentiellement la manière dont on les rend. » disait la Marquise. Rien n’a changé depuis cette époque.

On se dirige ensuite vers la fontaine Lardy admirablement située sur une vaste esplanade appelée L’Enclos des Célestins qui domine l’Allier. Un jardin anglais l’entoure procurant un espace de fraîcheur à ceux qui ne veulent pas aller arpenter le parc à une heure trop matinale.

C’est le rendez-vous des buveurs. Dès les six heures du matin, une société polyglotte bourdonne autour de cette fontaine comme une compagnie de frelons autour de son nid.

Là, on se montre les femmes qui font la mode, les hommes politiques du passé et du présent, les artistes en renom…

Ainsi, j’y ai vu ce matin la fille de l’illustre ministre anglais Robert Peel avec celle, non moins illustre, de Poniatowski ; Monsieur le Maréchal Dode de la Brunerie, le général espagnol Primm, habitués fidèles des thermes… et pendant ce temps, on engloutit quantité de verres d’eau.

Etourdi… j’allais oublier… le plus capricieux des artistes peintres, Alfred Vernet (arrivé de Paris avant-hier, il devrait à l’heure qu’il est, causer avec Théophile Gautier à Constantinople) a la fantaisie de passer par Vichy et de s’y arrêter.

Hier matin, cet artiste qui se promenait dans le parc, a croisé plusieurs fois une blonde anglaise au bras d’un élégant jeune homme. Ebloui par la beauté de la belle, le peintre rentre chez lui et, de mémoire, exécute une ravissante miniature qu’il envoie sans explication à l’amoureux de la demoiselle.

Le soir même, au bal, le jeune homme remerciait discrètement sa jolie danseuse qui nia avec une énergie toute britannique, un cadeau aussi compromettant et déplacé…

Il fallut enquêter et remonter à la source pour trouver l’explication à l’envoi de ce cadeau inopiné. L’histoire fit le tour des salons, ajouta à la gloire de Vernet et au bonheur des deux amoureux.

Quand arrive l’heure du déjeuner, toutes les cloches de l’hôtel sonnent en même temps. Aussitôt, dans un ensemble parfait, on se dirige vers la salle à manger, l’appétit aiguisé par toutes ces libations aqueuses.

En début d’après-midi, de joyeuses parties de campagne s’organisent en cohortes disparates. On en revient fatigué, couvert de poussière : quelques cavaliers ont dégringolé dans des ravins, plusieurs dames ont accroché leurs robes aux épines, se sont tordues les chevilles, ont abîmé leurs chaussures…

Mais les eaux réparent tout… et puis, on s’est amusé, on a ri.

On dîne gaiement. Le reste de la soirée est consacré aux concerts, aux réceptions et aux bals.

Vers les huit heures du soir, les salons de réception de l’établissement thermal se remplissent.

Un homme, très poli mais peu bavard, vous offre une carte d’abonnement pour vingt francs qui vous donne accès aux salons pour le temps de votre séjour à Vichy.

Le premier salon dans lequel vous entrez est un salon de repos, décoré comme tout le reste, avec un goût exquis. Plusieurs tableaux, entre autres ceux de Mesdames Adélaïde et Victoire de France (qui firent construire ce nouvel établissement) ornent les murs.

Vient ensuite le salon de réception. À chacune de ses hautes fenêtres, de beaux et riches rideaux de la fabrique d’Aubusson et de chaque côté, des tribunes qui permettent aux paresseux qui n’ont pas eu le temps de s’habiller pour la soirée, d’entendre les concerts qui sont donnés dans la Rotonde.

Au plafond à filet d’or pendent de riches lustres à pendeloques de cristal qui ajoutent à l’impression de luxe qui vous enveloppe dès l’entrée.

De ce salon, on entre ensuite dans la salle de billard, on se range avec discrétion et on applaudit ce fameux Rolland qui a quitté Paris pour venir donner des leçons aux amateurs venus en nombre à Vichy. On le regarde, on l’admire, on l’applaudit.

Lui vous éblouit, vous fascine par la multiplicité de ses coups et de ses carambolages. Il faut le voir s’agiter, interroger celui-ci, prodiguer un conseil à celui-là avec son inimitable accent de Marseille. Il vous conduit et mène une partie en même temps, avec la précision et l’adresse la plus remarquable, et chacun, y compris le général Jacqueminot, se soumet à sa science.

De là, vous entrez encore dans un salon de société, pendant du premier dont j’ai déjà parlé.

Maintenant, en revenant sur nos pas, traversons le salon de réception et reposons-nous un instant dans le salon vert, mon salon de prédilection. En effet, de là vous voyez tout et partout, l’ensemble des salons en enfilade. Vous êtes assis sur de moelleux sofas, vous causez avec vos amis – aux eaux, on a bien vite fait connaissance – vous apprenez les nouvelles.

On disait tantôt que le maréchal de Saint-Arnaud arriverait demain ou après-demain au plus tard.

Viennent ensuite, les salons de lecture et de jeux. Si vous aimez le jeu, il faut aller vers ces tables qui garnissent les coins de la pièce.

Quoique les cartes ne fassent pas fureur, vous pourrez examiner un grand nombre de physionomies. Le joueur désœuvré qui joue parce qu’il ne sait pas à qui parler et parce que Strauss [1, ce soir-là, a la mauvaise idée de donner un concert à la place d’un bal. Celui-là se contente de parier sa pièce de cinq francs, qu’il va perdre ou gagner sans plaisir. En revanche, le joueur professionnel est facilement repérable : il allonge de lourdes piles d’écus, ne rit jamais et n’est jamais content.

On arrive enfin à la Rotonde, la fameuse Rotonde qui n’a pas sa pareille, avec son plafond à fresques et ses peintures qui reproduisent nos grands maîtres : Haydn, Mozart, Beethoven, Méhul, Puccini, Cimarosa.

Au-dessus de leurs portraits, une autre peinture représente leurs principaux chefs-d’œuvre sous une forme allégorique. De ce plafond, descend un lustre remarquable par la beauté de son travail et des flots de lumière qui s’échappent de ses mille bougies. Tout autour, comme dans les autres salons, des divans et encore une débauche de bougies ou de lampes à huile qui se reflètent dans les glaces et renvoient le reflet d’une multitude de salons sans fin.

Dans le fond, l’orchestre de Strauss, l’archet en main – qu’Orphée, en vis-à-vis sur une peinture murale, semble diriger avec lui – imprime le rythme qu’il lui plait aux nombreux instruments qui l’entourent : ou c’est une valse entraînante qui vous retient comme un lacet dans une mesure à trois temps, qui vous fait ralentir ou presser le pas, selon qu’elle se ralentit ou se précipite ; ou une gracieuse « scottish » – très à la mode cette année – qui vous laisse le temps de souffler et d’admirer les charmes de votre cavalière ; ou encore une de ces polka-mazurka qui vous fait danser et rêver dans le même temps.

Nous voilà dans le mois le plus brillant de la saison des eaux et c’est le moment choisi par l’élégante aristocratie, la gent financière et les célébrités politiques pour changer d’air et d’habitudes.

On se plaint généralement à Vichy, de la longueur du jour et du petit nombre de soirées qui passent si vite. En effet, depuis quinze jours, chaque soirée est disputée, numérotée, ordonnée, classée comme des livres de bibliothèque.

D’abord les jeudis et les dimanches, il n’y faut pas penser : ils appartiennent de droit à Strauss et personne ne s’en plaint. Maintenant, tous les autres jours de la semaine, il y a de jolis concerts – opéras, comédies, vaudevilles – des bals et des concerts dans les hôtels.

Mais, il n’y a certes pas de fête possible sans Strauss. Aussi hier, un bal organisé par ses soins réunissait tout ce que la société vichyssoise avait d’aristocratique et d’élégant. Chacun a admiré la précision et l’habileté de sa direction, on l’a félicité sur les morceaux choisis, sur le talent de ses artistes.

Ce fut un concert de louanges !

C’est un petit orchestre : douze musiciens seulement, mais ce sont de grands talents. Je citerai Bernardin, le chef d’orchestre du Vaudeville, qui a joué du violon dès sa sortie du berceau et dont le tout-Paris raffole ; Printz, la première clarinette du Grand-Opéra ; Boëhm, que le Prince de Furtzemberg cède à Strauss seulement pour la saison de Vichy ; Simon, ce flûtiste de grand talent, que la Société des Artistes choisit toujours comme rapporteur ; et jusqu’à la première contrebasse du théâtre des Italiens, Caillot… enfin, Vandehemeuvhel, que les grands artistes veulent tous comme accompagnateurs.

Ajoutez des pistons, des violons, des altos, des jeunes gens de talent, ce qui fait qu’on éprouve de véritables émotions musicales malgré le petit nombre de musiciens que Paris nous prête pour ces trois mois de saison.

Outre ces instrumentistes, nous avons aussi les frères Lionnet (Henri et Adrien), des chanteurs comiques mais qui sont aussi de parfaits jumeaux. A leurs débuts, il y a huit jours, de toute la salle s’élevait un murmure de chuchotements étonnés :

- Lequel est Adrien ? me dit mon voisin.

- Celui qui n’a pas de grain de beauté sur la joue droite, répondis-je.

- Je ne vois pas d’ici.

- Attendez un instant, je vais vous le dire. Je suis habitué à les voir tous les jours et je les connais depuis longtemps.

En effet, ils finissaient de chanter Exil et Retour, un charmant duo de Monpourt, lorsque l’un des deux se retira et l’autre se mit à chanter Geneviève de Brabant, chansonnette comique qui a eu son premier succès avec Levassor. Me tournant alors vers mon voisin, je lui dis :

- Voilà Henri, ou plutôt Grassot-Lionnet.

- Qu’entendez-vous par Grassot-Lionnet ?

- Eh oui ! Ne savez-vous pas qu’Henri Lionnet fait le désespoir de Grassot ; qu’il a saisi dans ses moindres détails toutes les mimiques de ce talentueux acteur ; et que Grassot lui-même dit, à qui veut l’entendre, qu’il ne se reconnaît plus depuis qu’il se connaît deux fois ? Aussi, Grassot a juré de se venger. Il veut à son tour imiter Lionnet mais je le soupçonne fort d’être très flatté de cette situation qui lui donne la possibilité d’occuper deux scènes en même temps, celle où il joue en ce moment à la Comédie Française et ici, à Vichy. Sa publicité est ainsi bien assurée.

Mademoiselle Nagel, chanteuse lyrique, fait aussi ses débuts à Vichy mais malheureusement devant un public assez peu connaisseur. Elle partage la scène avec Mademoiselle Petit-Brière qui a déjà tenu des rôles importants sur nos scènes lyriques parisiennes. Voilà nos artistes pour cette saison, en dehors de ceux qui viendront donner ponctuellement quelques concerts.

A l’heure où je vous écris, avant d’aller dîner, Vichy est revenue à ses plaisirs, à ses promenades, à ses courses. Depuis une semaine des pluies continuelles nous retenaient dans les salons. Aujourd’hui, nous avons un soleil magnifique qui a suffi à assécher les chemins et les routes. Nous en avons profité pour partir en excursion. Nous avions retenu deux excellentes voitures attelées de solides chevaux qui nous attendaient près du parc. Dès le matin, nous avions pris notre bain et nos verres d’eau et rien ne nous retenait plus à Vichy.

Quitter la ville à dix heures du matin, au moment où le parc se fait solitaire, où chacun se cherche lui-même, réfléchit (ou pas), se repose. Suivre l’allée de Mesdames, c’est-à-dire le chemin le plus ombragé de Vichy à Cusset, nos voitures allant au petit trot, comme l’exige le règlement.

S’en aller, comme dit la chanson, tout le long de la rivière avec quelques dames dont le spirituel caquetage se mêlant au clapotement des eaux fait paraître la chaleur moins lourde.

Traverser Cusset, ville monotone avec ses maisons du XVe siècle, ses fabriques de drap et celle, renommée, de papiers blancs qui est à la sortie de la ville. Pénétrer enfin dans les Grivats et l’Ardoisière, pastiche des vallons alpestres ou pyrénéens.

Voilà un moyen efficace de faire diversion au régime lénifiant des curistes.

Notre vue, à chaque instant, se portait sur de charmants moulins dont les « buveurs d’eau » rapportent toujours quelques gravures dans leurs albums de souvenirs.

Le Sichon, ce joli petit ruisseau dont parle Madame de Sévigné, suivait notre route dans ses moindres détours. Il se frayait un passage au milieu d’un chaos de rochers immenses, tandis que le bruit de notre calèche allait frapper à tous les échos.

On apercevait, suspendu au milieu des genêts, quelques chèvres hardies et curieuses, tandis que dans l’anfractuosité d’une roche, une bergère chantonnait un refrain naïf.

Puis, vers midi, sur la crête dorée de la montagne, de jeunes filles en droguet, quelques gars du Vernet et de Barantan, s’acheminaient vers la fabrique des Grivats.

Ici, un moulin se dérobe sous un bosquet. Là, adossée à la colline, une maison neuve avec son enseigne en bois de houx, vous avertit que vous êtes encore de ce monde et que, partout où il y a des hommes, le vice établit sa tente : de la taverne sortaient en effet quelques silhouettes chancelantes qui parfois, dans un sursaut, disparaissaient entre les buissons d’une haie…

Mais, c’était surtout l’installation de la filature de coton dans cette vallée étroite du Sichon qui avait permis l’installation d’une taverne dans un endroit aussi isolé. Le progrès gagnait du terrain partout où l’on apercevait une de ces énormes cheminées à gaz se dresser, sifflante et sévère, et çà et là éparses, des chaumières plus propres, des chemins mieux entretenus.

Aussi, côtoyant le ruisseau, moitié à l’ombre, moitié sous un soleil brûlant, nous arrivâmes au Goure-Saillant, là où tout à coup, la route se coupe, et tournant brusquement sur la droite, change de rive et vous abandonne.

Bientôt nos chevaux s’arrêtèrent et il fallut descendre.

Il faut conquérir le spectacle que vous êtes venus chercher de si loin… Le sentier était étroit et tortueux, bordé d’un taillis dont les branches croisées s’accrochaient dans les gazes des jupons. On percevait, dans le lointain, un mugissement sourd.

Après deux cents mètres de marche laborieuse, on aperçut dans le clair-obscur de la forêt, à nos pieds là-bas, bien bas, une écume blanchâtre, diaprée de temps à autre aux rayons du soleil : la cascade de Goure-Saillant. Une curiosité dont s’enorgueillit la région au point que les paysans des environs ne s’étonnent plus de voir des visiteurs venus de Paris, de Londres, de Saint-Pétersbourg ou de Pékin, pour admirer cette cascade qui disparaît dans un gouffre insondable.

Nous reprîmes notre marche. Insensiblement, le chemin descendait légèrement et après quelques minutes, débouchait sur l’Ardoisière, une carrière schisteuse, aujourd’hui abandonnée, mais dont les traces d’exploitation se retrouvent partout… Elle s’appuie d’un côté sur la montagne, de l’autre elle se prolonge par une légère pente jusqu’au bord du Sichon qui, moqueur et hâtif, court sous un berceau de verdure.

Une clairière toute de gazon nous offrit une halte royale. Quand le soleil disparut derrière la montagne, nous revînmes sur nos pas, fourbus de fatigue, jusqu’à nos voitures où les chevaux nous attendaient patiemment pour nous ramener à Vichy…

Ainsi, Chère Amie, j’espère que vous estimerez à sa juste valeur le fait que je prenne le temps de vous écrire longuement après une journée aussi éreintante.

Cela dit, la cloche du dîner vient de sonner. En me rendant à la salle à manger, je laisserai cette lettre au portier ; elle partira avec la malle poste du courrier, demain matin.

Je vous écrirai prochainement pour vous raconter la semaine que nous aurons passée aux courses à Moulins. Vichy va émigrer pendant huit jours. Les belles courses de Moulins que l’on doit au baron de Veauce, vont avoir lieu les six, huit et dix du mois d’août. Un programme de fête déjà affiché dans tout le département nous annonce des courses de toute sorte, des bals, des fêtes, des spectacles, Strauss et son orchestre évidemment… Enfin tout ce qui peut tenter et attirer les curistes et les touristes en général.

Pour moi qui ai sans doute lassé votre attention par le flux prolixe de ma mémoire, sans avoir, j’en suis sûr rassasié votre curiosité, j’arrête là ce courrier.

Souvenez-vous seulement que votre cicérone est toujours heureux quand vous daignez l’interroger.

Bien à vous.

Henri de M.

[1] Isaac Strauss, chef des bals de la Cour aux Tuileries sous Napoléon III.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Anna 85 le 1 Novembre 2023 à 20:08

Vichy, le 23 septembre 1854

La saison se termine. Les arbres du parc commencent à s'effeuiller ; déjà l'allée du milieu planté de tilleuls se couvre de feuilles mortes, et les chaises qui, il y a à peine un mois, ne pouvaient suffire aux nombreux promeneurs, s'entassent sous la galerie de l'établissement thermal.

L'automne sombre et brumeux, qui rend la fréquentation des villes supportable, semble précoce cette année.

Chaque jour de nombreux curistes s'en vont, les uns guéris, les autres espérant déjà la saison prochaine. Alfred Vernet, le peintre, nous quitte ce matin. Finalement, il a renoncé à aller jusqu'à Constantinople et a passé le reste de la saison à Vichy où il laisse plusieurs échantillons de son talent. Nous espérons le revoir l'année prochaine.

Les salons de l'établissement se libèrent ; la Rotonde est abandonnée ; les bals et les concerts ont lieu dans le salon de réception. Mais quels bals ! Personne n'ose donner le premier élan et il y a pénurie de cavalières...

Je ne pense pas que ce soit cet aspect de Vichy qui vous intéresse. Alors, je vais reprendre là où je m'étais arrêté dans mon courrier du 31 juillet, juste avant les courses de Moulins.

Le lendemain, premier août, notre petit groupe d'amis faisait ses préparatifs pour se rendre à Moulins.

A trois heures de l'après-midi nous étions dans les bureaux des Messageries, nous complimentant réciproquement de notre exactitude.

Nous partîmes trois diligences d'amis, d'artistes et quelques charmantes dames, compagnes ordinaires de nos pérégrinations.

Le voyage fut des plus gais. A peine débarqués, notre premier soin fut de trouver des logements convenables. Nous descendîmes à l'hôtel des Quatre-vents, très bien situé sur la promenade, en face le café de la Jeune-France (le plus joli et le mieux fréquenté de Moulins), à cent pas de la salle de spectacle et au centre de tous les plaisirs.On nous fit grimper au second étage qui vaut un quatrième à Paris ! Des chambres convenables avec de bons lits nous permirent de nous reposer des fatigues de la route.

Une multitude de saltimbanques venus de tous pays encombraient les promenades et attiraient devant leurs baraques, à coups de grosse caisse et de tambours, des ouvriers, des campagnards enthousiastes devant les tours de force et de magie qui, en augmentant le cercle des curieux, bloquaient entièrement le passage sur le circuit de nos flâneries.

Le dimanche matin, premier jour des courses, il faisait un temps affreux.

Toutes les voitures des Moulinois et des environs avaient été mises à contribution.

Tous les vieux et antiques coucous mis au rebut du temps de l'empire (il y a plus de cinquante ans de cela !), ayant secoué leur noble poussière, se rendaient cahin-caha à la dernière victoire qu'il leur restait peut-être à saluer. On vit même quelques échantillons de ces vieilles pataches avec lesquelles nos aïeux mettaient trois mois pour aller à Paris. Le contraste était d'autant plus grand entre ces antiques voitures et les riches calèches équipées de fringants chevaux ou les quelques rapides coursiers attelés à de très jolis coupés.

Quant à nous, une grande voiture semblable à celle dont se servait Louis XVI pour la chasse - la beauté et la richesse en moins - nous entraîna d'un trot modéré vers l'hippodrome qui est situé à trois kilomètres environ de Moulins.

Outre les autorités de la ville, les femmes élégantes de l'aristocratie Moulinoise et les membres fondateurs des courses, nous aperçûmes dans les tribunes couvertes plusieurs membres du Jockey-Club de Paris.

La musique du 8e cuirassier jouait des fanfares fort gaies. Vers les deux heures, une cloche annonçait le début des courses.

Je ne nommerai pas tous les jockeys et les chevaux engagés dans ces différentes épreuves, ce serait très ennuyeux. Je citerai seulement la course du Grand Saint-Léger qui après le derby de Chantilly, est le prix le plus beau et le plus important de France.

Vingt-deux chevaux étaient engagés, mais le cheval Porthos, quasiment invincible, effrayait toutes les personnes disposées à faire courir l'un des leurs. Seul Monsieur Thomas Carter, l'entraîneur du baron de Rothschild avait osé venir l'affronter à Moulins. Monsieur Aumont, le propriétaire de Porthos avait aussi engagé Échelle, espérant faire gagner cette dernière.

Les deux meilleurs jockeys de France, Chifney qui montait Porthos et Platmann qui montait Échelle, n'effrayèrent en rien le jeune Carter, qui montait Quality.

Le signal donné, Échelle est la première, suivie de près par Porthos et Quality. En passant devant les tribunes, Échelle et Quality augmentent leur allure, ce qui ne semble pas inquiéter Porthos dont la supériorité est indéniable. Mais, au dernier virage, Quality gagne Échelle, qui conservait l'avance, et bientôt la dépasse.

Porthos augmente seulement de vitesse, et Quality redouble d'efforts. Mais bientôt, Échelle est distancée. Chevaux et jockeys se donnent dans un ultime effort. La foule palpitante pousse des cris d'encouragement et Porthos est en passe de gagner quand, d'un bond aussi prodigieux que désespéré, Quality dépasse Porthos d'une encolure.Ce sera suffisant pour que Porthos perde le Grand Saint-Léger au cours de cette course mémorable dont on a beaucoup parlé à Paris et ailleurs.

Les autres courses parurent bien fades en regard de celle-ci.

Au cours de cette journée, il était aussi question de prix et de médailles accordés aux animaux reproducteurs mais une pluie diluvienne qui ne nous accordait, elle, aucun répit depuis le matin, nous força d'y renoncer.

Lorsqu'en début d'après-midi, le temps se leva enfin, nous partîmes pour les bords de l'Allier où nous attendaient des exercices de gymnastique. De nombreux spectateurs stationnaient déjà sur la rive droite de cette belle rivière ; une quantité de petites barques remplies de curieux en sillonnaient la surface tranquille et offraient aux personnes assises sur la rive, un coup d'œil des plus pittoresques.

Lorsqu'en début d'après-midi, le temps se leva enfin, nous partîmes pour les bords de l'Allier où nous attendaient des exercices de gymnastique. De nombreux spectateurs stationnaient déjà sur la rive droite de cette belle rivière ; une quantité de petites barques remplies de curieux en sillonnaient la surface tranquille et offraient aux personnes assises sur la rive, un coup d'œil des plus pittoresques.Sur un bateau, on avait fixé une poutre ronde dans le sens de la longueur, taillée comme un crayon avec, sur la pointe qui se trouvait au-dessus de l'eau, quatre petits drapeaux qui s’agitaient en tous sens, excitant les regards de quelques dizaines de gamins qui s’avancèrent, les uns après les autres certains de pouvoir les saisir... Il leur fallut plus d'un essai.

Arrivé au milieu de la poutre, le gamin tombait à l'eau sans avoir pu enlever un de ces drapeaux qui représentait, une montre, une timbale en argent, des foulards, des vêtements de toutes sortes... Nous nous sommes très vite lassés de ce spectacle sans doute amusant mais qui ne l'était pas suffisamment pour tous les curieux qui avaient répondu à l'appel du programme de cette journée.

Le soir, grande représentation théâtrale : la salle nouvellement construite, paraît assez bien disposée. Tout est fraîchement décoré ; le papier, d'un rouge douteux, devrait être remplacé. Le lustre, garni d'une multitude de becs à gaz, suffit pour l'éclairage de la salle et projette une lumière trop crue sur les visages des charmantes spectatrices qui ces derniers jours abondaient aux premières loges, leur faisant regretter la lumière plus douce des bougies.

Le plafond est orné de figures allégoriques qui représentent le drame, la comédie, l'opéra et la tragédie.La troupe qui est celle du XIIe arrondissement théâtral, sous la direction de Monsieur Félix Potel, joue sur ces quatre registres.

Ce soir-là on jouait Kean et, en deuxième partie, le Toréador. Monsieur Potel (le directeur) remplissait le rôle de Kean avec tout le courage et le talent d'un véritable artiste. Et, il en fallait pour faire oublier le souvenir de Frédéric Lemaître qui se rattache à ce rôle. Il fut très applaudi.Dans le Toréador, Mademoiselle Linnée, la prima donna de service ce soir-là, a dû craindre un instant de voir crouler la salle sous les applaudissements frénétiques d'un public enthousiaste et debout ! Elle est vraiment l'artiste fétiche du public moulinois. Elle le mérite pleinement. Elle chante avec beaucoup de facilité, vocalise avec hardiesse sur cinq octaves et pousse un contre ut qui vous laisse sans voix. Un talent bien rare en province.

Comme je vous l'ai déjà écrit, il n'y a pas de fête possible sans Strauss. Aussi, un bal organisé par ses soins, réunissait tout ce que la société moulinoise avait de choisi et de distingué.

Le bal a duré fort avant dans la nuit.

Le lendemain, la pluie tombait à nouveau en abondance et certains spectacles de plein air furent annulés.Le soir venu, Georges et moi nous préparions à rentrer à l'hôtel lorsqu'un de mes anciens amis vint nous prier de passer la soirée avec lui. Nous acceptâmes sans même savoir où il nous conduirait.

Après avoir traversé la promenade qui est en face le théâtre, nous entrâmes dans une cour et là, nous le suivîmes, gravissant après lui un escalier étroit, humide et raide.

Quel fut notre étonnement en entrant ! Je retrouvais là d'anciens amis parisiens perdus de vue depuis quelques années !

La pièce où nous étions était en fait une salle de spectacle, un café chantant avec des loges à mi-hauteur sous de hauts plafonds, auxquelles on accédait par une échelle... Sur le mur du fond, en décor, un horizon pourpre rosé, un ciel bleu pâle et une campagne admirablement peinte dans les goûts de Watteau.

Dans la salle, des bancs, des petites tables et, au milieu d'une distribution de pots de bière, des jeunes gens entretenant des conversations animées. On s'entendait à peine parler...

Nous étions de passage dans la ville, il était juste qu'on nous en fît les honneurs.

Nous montâmes à l'échelle avec deux pots de bière dont on nous expliqua l'emploi puis, muni d'une bonne pipe, je pris place avec Georges aux premières loges.

Soudain, trois coups retentirent. Le silence se fit aussitôt,

Une musique douce et harmonieuse nous annonça la représentation d'un opéra que je cherchais en vain dans mes souvenirs... La toile qui décorait le mur du fond se leva et j'entendis le chœur.Nous allions assister à la représentation du Chalet. Le plus stupéfiant fut, en fin de compte, la qualité du spectacle. Ce fut une merveille et, de ma vie, je n'oublierai cette représentation.

Mais, il faut vous dire que - vous allez détester ce qui va suivre - dans ce lieu inattendu pour cette sorte de spectacle, on reçoit les étrangers avec plaisir pour autant qu'ils n'ont pas de femmes avec eux !

Les femmes et les journalistes sont exclus de ce "club" et je crois que c'est ce qui en fait tout le charme...

Toutes les fêtes de Moulins étaient généralement organisées avec beaucoup de goût, malheureusement cette pluie persistante a dérangé beaucoup de projets.

Quand nous rentrâmes à Vichy, le parc illuminé, des danses publiques organisées çà et là, nous rappelèrent que nous avions manqué la fête du 15 août.

Quand nous rentrâmes à Vichy, le parc illuminé, des danses publiques organisées çà et là, nous rappelèrent que nous avions manqué la fête du 15 août.

On dansait dans la Rotonde, Strauss dirigeait l'orchestre et devait regagner Paris après-demain ; tous les salons regorgeaient encore une fois de ce monde élégant qui ne se trouve qu'à Vichy.Chacun s'employait à profiter pleinement de cette dernière grande soirée.

Les quelques buveurs d'eau invétérés qui persistent maintenant dans leur séjour n'ont plus qu'un but de promenade.Chaque jour, ils se rendent à la nouvelle construction des nouveaux bains qui est en train de se faire à Cusset. On ne s'entretient plus que des nombreux avantages que promet cette source.

Depuis le mois de mai 1853, Monsieur Bertrand, propriétaire d'un vaste terrain et de deux sources d'eaux minérales remarquables, a lancé la construction de l'établissement thermal Sainte-Marie qui promet d'être confortable au point de pouvoir rivaliser avec celui de Vichy. Monsieur Bertrand m'a assuré qu'il commencerait à donner des bains en mai 1855. Cet établissement sera, en quelque sorte, une succursale de notre bel établissement thermal de Vichy. Voilà qui devrait permettre à tous les malades de prendre des bains d'une heure au lieu d'une demi-heure comme c'est le cas en pleine saison.Georges, que Cusset n'inspire pas, nous a quittés ce matin pour se rendre en Italie où l'arrière-saison est plus clémente, plus prometteuse aussi… à tout point de vue.

Voilà certes, une année particulièrement pluvieuse comme Vichy n'en avait même pas le souvenir.

A peine a-t-on le temps d'entreprendre la plus petite excursion que la pluie nous oblige à rebrousser chemin en ramenant, en prime, quelque rhumatisme ou tout au moins, un bon rhume de cerveau.

Il y a quatre jours, nous partîmes de Vichy par un temps magnifique pour aller visiter Busset, une des plus jolies promenades des environs.

Deux vieux amis de collège nous y attendaient. L'un marié, gros, gras, le type même du dandy campagnard, bonne nature et, il y a quatre ans encore, un des jeunes gens les plus à la mode de Moulins, causant cheval, femmes, Paris, etc. et aujourd'hui, s'entretenant longuement de la maladie des pommes de terre, des vaches laitières, des engrais et de toutes les améliorations dont ses vastes domaines sont susceptibles de bénéficier.

Gros bonnet de l'endroit, il semble ne plus s'appartenir.Le jour où nous y étions, les élections municipales le trituraient à tel point que l'accueil amical qu'il s'efforçait de nous faire ne pouvait entièrement occulter ses obsessions politiques qui assombrissaient malgré lui, sa gaîté naturelle.

Nous employâmes la moitié de notre journée à ramasser des champignons dans un charmant petit bois de sapins très agréablement situé sur le sommet d'une montagne. Un beau soleil nous y conduisit.Mais, quelques minutes après, une pluie battante transperça nos vêtements. De là, un bon rhume que j'ai conservé, hélas ! Malgré le vif désir que j'ai de m'en débarrasser.

Lorsque nous fûmes suffisamment remis de cette ondée, rhabillés à neuf avec les vieux habits de nos amis, nous nous rendîmes au château qui domine le village de Busset et tout le pays environnant.Le point de vue est particulièrement magnifique.

A l'orient, se déploient les riches plaines de la Limagne au milieu desquelles se jouent et se déroulent les larges contours de la Dore et de l'Allier. Dans le fond de ce tableau, quand la vue est trop faible pour remonter les deux cours d'eau, on aperçoit, un peu à droite, se dresser, élégante et noire sur un fond de montagnes grises et austères, la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Le Pic de Sancy et le Puy de Dôme qui dominent ces longues chaînes de montagnes, ferment l'horizon et se découpent dans le lointain le plus profond sur un azur sans nuages.

Je ne connais pas un château qui soit dans une meilleure et plus curieuse position que celui de Busset : à droite, les plus belles campagnes de France, la Limagne d'Auvergne et les beaux bassins de l'Allier et de la Dore. À gauche, les limites d'une contrée sauvage et aride, des rochers à pic, des montagnes austères par la couleur sombre de la roche où aucun arbre ne consent à pousser... Le contraste est intense et le souvenir que j'en garde, éblouissant.

Une dernière anecdote avant de vous quitter pour vous confirmer que le grotesque et le ridicule n'en ont pas encore fini avec les anglais.

Ces jours derniers, Milord Pemborough partit de Lyon pour Vichy, perché sur l'impériale de la diligence.

Durant le trajet de Roanne à Lapalisse, il ne cessait de vanter au conducteur dans un langage approximatif, sa vitesse et son endurance à gravir n'importe laquelle des montagnes environnantes au pas de gymnastique.

Arrivées à Lapalisse, les messageries font halte une demi-heure pour donner le temps aux voyageurs de dîner. Mais notre Anglais, emporté par son amour des courses, réussit à parier avec le conducteur qu'en prenant les devants et en passant par la montagne, il arrivera avant lui à Vichy !

Par une fatalité qui n'est faite que pour les Anglais, Milord Pemborough, à l'endroit où son chemin bifurque (à un kilomètre de Lapalisse), prend tout droit au lieu de prendre à gauche et se met à courir de manière à désespérer tous les railways du pays de Galles.

« Dieu ! Qu’il était content

D'passer ainsi son temps ! »

Comme le chante Grassot.

Vichy lui apparaissait de plus en plus comme un mirage lointain et, il courait, courait avec un courage digne du marathonien, maugréant contre le voiturier qu'il cherchait en vain sur l'horizon poudreux…Mais le lourd véhicule qui ne pouvait passer inaperçu, ne se montrait toujours pas et notre Milord s'avouait avec satisfaction qu'il pourrait bien gagner son pari lorsqu'il atteignit les premières maisons de Saint-Gerand...

Un son guttural qui n'a pas d'expression française équivalente mais qui semble rendre la jubilation portée à son superlatif, s'échappa de la poitrine du voyageur. Viché !... s'écrit-il, et il se retourne encore une fois, jetant sur la route un regard méprisant, songeant à cette diligence dont il a si vaillamment triomphé.

Aux premières maisons, il demande la fontaine d'eau thermale ; on lui rit au nez. Il se fâche ; on rit de plus belle.Ce n'est qu'après une heure d'explications laborieuses qu'on parvient à lui faire comprendre son erreur.

Il loue aussitôt une voiture pour le ramener de Saint-Gerand à Vichy et, pendant qu'il débattait le prix de la course, les messageries s'arrêtaient devant les bureaux du terminal de Vichy.

Le directeur se vit obligé de consigner les malles, le chapeau, la canne, le parapluie de Milord Pemborough à trois francs de l'heure...

Ma chère amie, la saison est finie !

Strauss est parti, son orchestre avec lui. Les derniers concerts ont eu tout le succès possible et chaque artiste s'est employé à se faire regretter.

De la saison 1854, nous dirons avec plus de justesse que les anciens ne l'ont dit du cygne, que jamais elle ne fut plus harmonieuse qu'à son dernier soupir...

Quant à moi, la nostalgie qui m'accable - non le terme n'est pas trop fort - fait que j'ajourne mon retour à Paris.

Je vais accompagner Monsieur Achille Jubinal, député des Hautes-Pyrénées (il vient de passer un mois à Vichy) qui va visiter ses électeurs.

Il se propose, si le temps est favorable, plusieurs choses importantes pour ce pays qu'il représente, à savoir d'exécuter en chaise de poste, la traversée de Bagnères de Bigorre à Arreau puis à Luchon, par la montagne, en traversant le col d'Aspin et celui de Peyresourde. Enfin, en voiture, celle de Campan à Barèges par le Tourmalet, ainsi que de Luz au cirque de Gavarnie.Si ces périlleuses entreprises réussissent, Monsieur Jubinal demandera au Gouvernement, les fonds nécessaires pour rendre carrossables ces routes fréquentées jusqu'ici par les piétons et les chevaux.

En quittant les Pyrénées, Monsieur Jubinal se rendra en Espagne où je l'accompagnerai également.

Il compte terminer sur place, son grand ouvrage "Histoire des armes au Moyen-Âge", à la galerie royale de Madrid où nous séjournerons deux ou trois mois.

Voilà un programme bien étonnant pour un député et une expérience tout à fait nouvelle pour moi qui me donnera, n'en doutez pas, l'occasion de vous écrire encore en attendant le plaisir, toujours renouvelé, de vous revoir.

Bien à vous.

Henri de M. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Anna 85 le 19 Mars 2023 à 20:41

* Gandin : dandy ridicule.

7 juillet 1889

J’étais, hier, à l’exposition qui se tenait à la bibliothèque Saint-Fargeau où étaient exposées des gravures sur le Paris d’avant sa transformation haussmannienne.

Mon attention fut attirée par une curieuse estampe qui représentait le boulevard de Gand à l'époque romantique.

Ce boulevard fameux ne ressemblait guère au boulevard des Italiens tel qu'on le peut voir aujourd'hui, il était plus pittoresque, bordé de constructions moins grandioses. Un certain air débraillé y régnait (regardez bien la gravure) : trottoirs mal alignés, pavés raboteux, boutiques inégales, arbres aux frondaisons indisciplinées. Pourtant, ce lieu « rustique » servait de rendez-vous à toutes les élégances : les élégantes y défilaient le matin dans leurs tilburys, suivies de leurs« gandins »…

Ce boulevard avait donné son nom à la jeunesse dorée ; les gandins y exhibaient leurs redingotes serrées à la taille, leurs pantalons gris perle, leurs gilets de velours, leurs joncs flexibles à pomme de vermeil. Les rois de la chronique et du feuilleton s'assemblaient autour des tables du Café de Paris et sur le perron de Tortoni, Balzac y devisait avec Dumas père, Méry avec Alfred de Musset.

Ce dernier adorait le boulevard. J'en eus la preuve, un jour que je causais avec sa soeur, Mme Lardin de Musset, dont les entretiens et les confidences m'ont laissé de si bons souvenirs.

A la dernière visite que je lui rendis, comme le cours de la conversation nous ramenait sur ces sujets, après m'avoir tracé un gentil tableau du salon de Mme Jaubert, — la marraine, — fréquenté par des bas-bleus et des princesses russes, toutes amoureuses de son blondin de frère, elle se leva, ouvrit le meuble de bois de rose qui contenait les manuscrits de Musset, trésor tenu soigneusement sous clé,— elle en tira quelques feuillets, qu'elle se mit en devoir de me lire.

- Ces lignes, m'expliqua-t-elle, n'ont point paru. Alfred les avait écrites pour servir de préface à sa nouvelle : Les Deux Maîtresses, puis il les supprima. Il s'y portraiture lui-même avec une surprenante fidélité. C'est sa verve, son tour d'imagination, sa silhouette, et ce sont ses goûts, ses façons paradoxales de louer des choses qu'il aimait peut-être un peu moins qu'il ne le prétendait. Il mystifiait volontiers tous ceux qui prenaient ses paroles à la lettre. Il se « payait la tête des gens », comme vous dites dans votre affreux argot.Ainsi, Madame Lardin de Musset me donna à lire un extrait de ce texte que je jugeais typique et, malgré quelques négligences, digne d’être comparé aux meilleurs écrits de Musset.

Je sollicitais la permission d’en copier les parties les plus significatives, pour illustrer mon propos.Je viens de retrouver cette copie au fond d'un tiroir... Je vous la livre...

N'a-t-il rien été publié de ces pages ? Sont-elles entièrement inédites ?

Je ne sais trop. Elles mettent effectivement en lumière le Musset mondain, épris de chic et d'élégance, disons le mot : un peu « snob », dont le profil m'avait été si souvent dessiné par sa sœur.Le poète commence par une description de ce célèbre boulevard de Gand :

« L'espace compris entre la rue Grange-Batelière et celle de la Chaussée d’Antin n'a pas, comme vous le savez, madame, plus d'une portée de fusil de long. Ce petit espace, souillé de poussière et de boue, est, cependant, un des lieux les plus agréables qui soient au monde.

C'est un des points, rares sur la terre, où le plaisir est concentré. Le Parisien y vit, le provincial y accourt; l'étranger qui y passe s'en souvient comme de la rue Tolèze à Naples, comme, autrefois, de la Piazetta à Venise. Restaurants, cafés, théâtres, bains, maisons de jeu, tout s'y presse; on a cent pas à faire : l'univers est là. De l'autre côté du ruisseau, ce sont les Grandes-Indes. »Remarquez que tout cela est dit avec le plus grand sérieux, sans ironie apparente. Musset trouve des grâces réelles à ce boulevard poussiéreux et boueux...

Maintenant, le décor va s'animer. Nous connaissons le paysage, voici l'habitant :« Vous ignorez sûrement, madame, les mœurs de ce pays étrange qu'on a nommé boulevard de Gand. Il ne commence guère à remuer qu'à midi. Les garçons de café servent dédaigneusement quiconque déjeune avant cette heure. C'est alors qu'arrivent les dandys ; ils entrent chez Tortoni par la porte de derrière, attendu que le perron est envahi par les Barbares, c'est-à-dire les gens de la Bourse.

Le monde dandy, rasé et coiffé, déjeune jusqu'à deux heures, à grand bruit, puis s'envole en bottes vernies. Ce qu'il fait de sa journée est impénétrable : c'est une partie de cartes, un assaut d'armes; mais rien n'en transpire au dehors, et je ne vous le confie qu'en secret. »Le boulevard de Gand, dans la journée, est donc livré à la foule. Musset ressent à son égard un dédain qu'il ne dissimule même pas :

« Quelle pitié !», s'écrie-t-il. Mais, si le snob méprise cette cohue, l'artiste y relève de savoureux détails qu'il croque prestement, du bout du crayon : il n'en faut pas moins remarquer la taille fine de la grisette, la jolie maman qui traîne son marmot, le classique fredon du flâneur, le panache de la demoiselle qui sort de sa répétition… A cinq heures, changement radical : tout se vide et reste désert jusqu'à six heures. Les habitués de chaque restaurant paraissent peu à peu et se dirigent vers leurs mondes planétaires.

Le rentier retiré, amplement vêtu, s'achemine vers le Café Anglais, avec son billet de stalle dans sa poche; le courtier bien brossé, le demi-fashionable, vont s'attabler chez Hardy; de quelques lourdes voitures de remise débarquent de nombreuses familles anglaises qui entrent au Café de Paris.

La nuit tombe, les boutiques s'allument.

Autre aquarelle, non moins chatoyante : devant le Club de l'Union, illuminé, les équipages s'arrêtent ; les dandys sautillent çà et là, avant d'entrer au Jockey. A sept heures, nouveau désert. Quelques journalistes prennent le café pendant que tout le monde dîne. A huit heures et demie, fumée générale ; cent estomacs digèrent, cent cigares brûlent ; les voitures roulent, les bottes craquent, les cannes reluisent, les chapeaux sont de travers, les gilets regorgent, les cheveux caracolent...

Le monde dandy s'envole de nouveau. Ces messieurs sont au théâtre et ces dames pirouettent.

La compagnie devient tout à fait mauvaise. On entend, dans la solitude, le crieur du journal du soir.

A onze heures et demie, les salles de spectacle se vident; on se casse le cou chez Tortoni pour prendre une glace avant de s'en aller coucher. Il s'en avale mille dans une soirée d'été.

A minuit, un dandy égaré reparaît un instant; il est brisé de sa journée ; il se jette sur une chaise, étend son pied sur une autre, avale un verre de limonade en bâillant, tape sur une épaule quelconque en manière d'adieu, et s'éclipse.

Tout s'éteint. On se sépare en fumant au clair de la lune. Une heure après, pas une âme ne bouge ; et trois ou quatre fiacres patients attendent seuls, devant le Café Anglais, des soupeurs attardés qui n'en sortiront qu'au petit jour. »

Pourquoi le Parisien aime-t-il à ce point son boulevard ? Quel plaisir y goûte-t-il ? Quelle est exactement l’essence de ces délices ? En d’autres termes, qu’y a-t-il dans l’intellect et la conscience du boulevardier ?

C'est le second point développé par Musset. Ici, il fait sonner ses gourmettes comme les carrossiers des beaux équipages qui longent le perron de Tortoni. Il piaffe. On croit entendre, chez Mme Jaubert, le prince Phosphore de Cœur-Volant (c'est le surnom que lui avait attribué sa bonne marraine) éblouir de son esprit brillant, l'altière comtesse de Kobergis, l'énigmatique Christine de Trivulse Belgiojoso, qui boivent dévotement ses paroles :« Si je vous dis, madame, que, pour un jeune homme, il peut y avoir une extrême jouissance à mettre une botte qui lui fait mal au pied, vous allez rire.

Si je vous dis qu'un cheval d'allure douce et commode, passablement beau, restera peut-être entre les mains du marchand, alors qu'on se précipitera sur une méchante bête qui va ruer à chaque coin de rue, vous me traiterez de fou.

Si je vous dis qu'assister régulièrement à toutes les premières représentations, manger des fraises avant qu'il y en ait, prendre une prise de tabac au rôti, savoir de quoi l'on parle et quelle est la dernière histoire d'une coulisse, parier n'importe quoi, le plus cher possible et payer le lendemain, tutoyer son domestique et ignorer le nom de son cocher, sentir le jasmin et l’écurie, lire le journal au spectacle, jouer le distrait et l’affairé en regardant les mouches aux endroits les plus intéressants, boire énormément ou pas du tout, coudoyer les femmes d’un air ennuyé avec une rose de Tivoli à sa boutonnière…

Si je vous dis que c'est là le bonheur suprême, que répondrez-vous ?

Une botte qui fait mal va presque toujours bien ; un cheval caractériel peut être plus beau qu'un autre ; à une première représentation, s'il n'y a pas d'esprit dans la pièce, il y a du monde pour l'écouter ; rien n'est si doux qu'une primeur quelconque ; une prise de tabac fait trouver le gibier plus succulent ; rire, parier et payer sont choses louables et permises à tous ; l'odeur de l'écurie est saine et celle du jasmin délectable ; tutoyer les gens donne de la grandeur ; l'air ennuyé ne déplaît pas aux dames ; et une femme qui vaut la peine qu'on aille au parterre (celui du théâtre), quel que soit le prix de la place, est assurément digne de faire le bonheur d'un homme distingué...Nous ne nous comprenons pas, n'est-il pas vrai ?... C'est ce qui fait, Madame, que je n'essayerai pas de vous expliquer les charmes du boulevard de Gand, et que je suis obligé de m'en tenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure :

- C'est un des lieux les plus agréables qui soient au monde... »Ce dernier cri sort du cœur. Musset juge à leur valeur les frivolités parisiennes. Il ne saurait s'en passer. Il les persifle mais elles sont nécessaires à sa vie. On devine un fond d’amour sous la moquerie légère…

Ce côté de son tempérament, ce style enlevé, ironique, qui n'est que l'expression de la « blague » et de l'ironie boulevardières, nous les retrouvons dans la plupart de ses oeuvres, dans ses chansons, dans ses contes, dans le préambule de Namouna(1) , dans les tirades de Valentin(2) « épatant » l'oncle Van Buck au premier acte de : Il ne faut jurer de rien, dans les saillies d'Octave(3) , dans les extravagances de Fantasio(4) , dans les impertinences de Madame de Léry, dans les épigrammes que Perdican jette au nez de dame Pluche…Musset est bien un fils de Paris... Du Parisien, il a l'humeur indisciplinée, l'impatience du joug, quel qu'il soit, et qu'il déteste après se l'être donné. Plus romantique que Victor Hugo, il « bêche » le romantisme (rappelez-vous certain dialogue de Dupuis et Cotonet). Comme le Parisien, il abhorre la solennité pédante, l'emphase prudhommesque, travers haïssables, qu'il livre à la risée sous les traits du courtisan Mariani et du juge Tullio ; il admet l'ivresse, mais à condition qu'elle soit spirituelle; il verse un doigt de champagne à Van Buck, un verre de lacryma-christi à Octave, et note en souriant leurs propos joyeux ; mais il bafoue la soûlerie pâteuse de Bridaine et Blasius(5) , ne prévoyant pas, hélas ! qu'un jour il perdrait le droit de les railler.

Comme le Parisien, il est « gobeur ». Son scepticisme n'est qu'un vernis qui s'écaille. Il déborde de tendresse. Il fait les gros yeux aux amoureux transis, il les tourne en ridicule (relisez donc les conseils du vieux duc à Silvio, dans A quoi rêvent les Jeunes Filles ?).

Cependant, il veut que Jacqueline compatisse aux tourments de Fortunio(6) , que la candeur de Cécile triomphe du donjuanisme de Valentin.

Amant cynique et ingénu à la fois, apôtre du libertinage voire du dévergondage, n’oublions pas que Musset fut, par ses qualités et ses faiblesses, un Parisien de Paris, chroniqueur polémique des mondanités parisiennes.N’était-ce pas là aussi sa façon d’échapper au mal de vivre de son âme tourmentée, indécise et ennuyée des générations désillusionnées, tout comme son personnage de Fantasio ?

1. Namouna : Premières Poésies, conte oriental

2. Valentin et Van Buck : Il ne faut jurer de rien (théâtre)

3. Octave : Les Caprices de Marianne (théâtre)

4. Fantasio : (théâtre)

5. Bridaine et Blasius : On ne badine pas avec l’amour (théâtre)

6. Fortunio : poème - Chanson de Fortunio votre commentaire

votre commentaire

-

Par Anna 85 le 13 Mars 2023 à 16:16

La Tarasque reste une figure emblématique parmi les dragons et autres monstres qui hantèrent les contes et légendes de la Provence.

Vivant depuis des siècles dans une grotte aquatique située sous l’emplacement actuel du château de Tarascon, elle dévorait femmes et enfants, démolissait les digues du Rhône et reflétait, dans l’imaginaire collectif, l’image effrayante des débordements et inondations catastrophiques du fleuve.

Le mythe ne serait pas complet sans l’intervention miraculeuse de Sainte-Marthe, sœur de Marie-Madeleine, venue dans la barque des proscrits de Judée annoncer la naissance de Jésus à la Provence.Peu après son débarquement, Marthe apprend l'existence du monstre, elle va à sa rencontre, le soumet en lui passant sa ceinture autour du cou et le ramène à Tarascon, où il est massacré par la foule. Voué à sainte Marthe, sa patronne, Tarascon devient un lieu de pèlerinage fréquenté dès les Ve et VIe siècles, et visité par saint Louis (Louis IX) et Charles d'Anjou.

La victoire de Marthe est, de très longue date, commémorée par des fêtes autour de la Pentecôte et le 29 juillet, jour de la fête de la sainte.

Source : L’Almanach de la Provence – Editions Larousse : « Organisée pendant des siècles de façon très irrégulière, la fête de la Tarasque, proche de la Pentecôte et de ses jeux de charité, obéissait à un rituel qui faisait intervenir brutalement le monstre de carton et de toile dévalant les rues de la ville et balayant impitoyablement de sa queue tous ceux qui, l'ayant défié, n'étaient pas assez dégourdis pour lui échapper. Une forme de réjouissances qui n'est pas sans rappeler l’atmosphère des « abrivado » : des lâchers de taureaux. Au XIXe siècle, la Tarasque courut ainsi en 1846, 1861 et 1891. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la fête devient plus « paisible » et sa célébration, annuelle aux alentours du 29 juillet, se déroule dans une ambiance de corso avec une Tarasque pacifique escortée de Tartarin et de ses compagnons, Bézuquet et Costegarde…»

Alors, quelle perception peut-on avoir aujourd’hui de ces fêtes païennes dont l’importance et les débordements déroutaient tant le spectateur occasionnel, ignorant en général des légendes locales ?

Le renouveau récent des études littéraires portant sur le Moyen Âge et le «folklore médiéval», rénove enfin les cadres de notre perception du phénomène littéraire de cette époque, et peut apporter des réponses inédites à des énigmes anciennes de la philologie positiviste si on prend la peine de les replacer dans le contexte culturel et mythologique ancien (préchrétien le plus souvent) qui lui a donné forme et fonction.

Ainsi, à travers les textes et les manifestations festives, s’affirme la réalité positive d’un savoir traditionnel fait de rites, de croyances et de langages possédant leur histoire et leur mémoire.

Celle-ci plonge dans une tradition qui remonte, pour l’essentiel, à la plus vieille mythologie européenne, bien antérieure à l’installation du christianisme.

Dans le même temps, on comprend que l’imaginaire médiéval n’est pas une invention fantaisiste des écrivains de cette époque mais qu’il draine toute une histoire d’images et de symboles que le recul du temps nous permet de reconsidérer.Les Allemands parlent de « Volkskunde », les Anglo-Saxons de « folklore » mais les élites françaises ont encore beaucoup de mal à accepter ce terme aux connotations péjoratives qui offre pourtant, dans sa simplicité même, l’évidence d’une culture différente, doublement étrangère à l’antiquité gréco-romaine et à la bible.

En effet, face à l’inquiétante étrangeté de la littérature médiévale, deux attitudes sont toujours possibles :

· l’une consiste à considérer l’étrange et le merveilleux comme un fatras incompréhensible ou comme une preuve de l’obscurantisme médiéval ;

· l’autre consiste à reconnaître dans le côté « merveilleux » des histoires, un langage à part entière, une forme de culture.

Secouons le joug d’une critique trop souvent académique et situons-nous enfin du côté de ces défricheurs de l’imaginaire qui ne reculent devant aucun effort d’érudition pour comprendre dans leur contexte mythique ces motifs merveilleux, fragments épars d’une mythologie ancienne (celtique, scandinave et plus largement, indo-européenne).

*************

Ce que je vais vous conter ici, c’est le choc culturel ressenti par ce voyageur arrivé par hasard à Tarascon en juillet 1846, en pleine fête de la Tarasque et qui, éberlué, semble douter de la bonne santé mentale de la population en pleine liesse :

« Sommes-nous bien en l’an de grâce 1846, dans une ville de France qui est la quatrième de son département, qui possède un tribunal de première instance et élit presque à elle seule un membre de la chambre des députés ?

Est-il bien vrai que déjà le chemin de fer du Gard aboutit au Rhône, et que dans peu de temps, Tarascon sera une des stations de la ligne de Marseille à Paris ? Il est nécessaire de consulter la carte de Cassini, l’almanach et le journal de l’arrondissement pour répondre affirmativement à de telles questions…

Car au milieu de cette population en rumeur, à entendre ces cris de fête, à voir ces costumes d’un autre temps, vous pourriez vous croire en plein moyen-âge. Les transports de joie qui saluent chaque acteur de la cérémonie qui se prépare, ne seraient que difficilement compris dans une ville du Nord. Vous auriez ressuscité à Paris le dragon de Saint Marcel, à Vendôme le dragon de Saint Bienheuré, à Rouen la gargouille, à Reims la Kaulla, à Poitiers la grande gueule ou la bonne sainte vermine, à Troyes la chair salée, à Metz la grouille, etc… que vous n’exciteriez jamais le délire et l’enthousiasme qui exaltent ces imaginations méridionales quand on leur crie que « la Tarasque va courir ! »